张忠强教授团队近期联合哈尔滨工业大学任玉坤教授团队、北京纳米能源与系统研究所王中林院士、魏迪研究员等团队,围绕便携式微流体器件、流固界面力电耦合作用机制和油水分离器件等方面开展了一系列合作研究。相关研究成果分别发表在Science子刊《Science Advances》、Cell子刊《Joule》(IF 35.4)、《International Journal of Extreme Manufacturing》(IF 21.3)和《Nano Energy》(IF 17.1)等一区TOP期刊上。

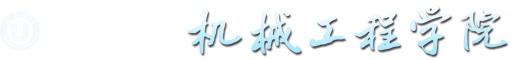

在微流控便携式核酸检测领域取得了重要进展,提出了一种基于水平热对流的全新核酸扩增机制,成功突破了传统方法中单端恒温加热与设备便携化的两大技术瓶颈,为现场即时检测提供了新的解决方案。相关成果以“Integrated Horizontal Convective PCR System for Clinical Diagnostics”为题发表在Science子刊《Science Advances》(Sci. Adv., 11, 32: eadx8434, 2025)上。传统分子诊断技术面临双重困境:一方面是大型中央化检测设备需要样本集中、操作人员专业化以及检测效率低,而另一方面则是便携式设备稳定性差和检测精度不高。因此,开发具有良好环境适应性且高精度的便携式检测设备具有紧迫性。针对上述问题,团队提出基于瑞利-贝纳德对流的水平核酸扩增新机制,实现毛细管单端加热时,溶液受热上升、遇冷下沉,形成稳定对流循环,使核酸分子在密闭空间内自主穿越变性、退火、延伸三温区。同步开发的“毛细自装载”技术利用液固界面张力,仅需4.5秒即可完成13微升样本吸入与双端密封,彻底消除气泡干扰。配合振动隔离装置,系统在车载颠簸及30°倾斜环境下仍可稳定运行。基于该技术的终端便携式检测设备,可集成于U盘实现超便携检测目标。通过130例临床试验(包括乙肝、新冠、甲流),准确率为96%(图1)。

图1 水平对流PCR系统工作原理

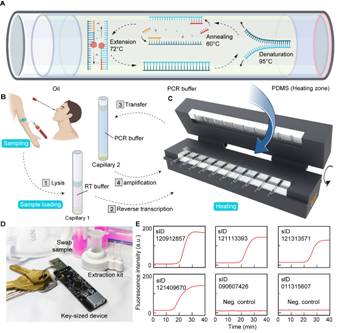

团队与中国科学院北京纳米能源与系统研究所开展合作研究,利用接触起电引发的摩擦诱导极化,实现了对介电固体表面双电层电荷分布与迁移的远程调控;促进不对称双电层形成,从而实现了高效的能量与信息流传递。相关成果分别以“Harnessing triboiontronic Maxwell’s demon by triboelectric-induced polarization for efficient energy-information flow”为题发表在Cell子刊《Joule》(Joule, 9, 5: 101888, 2025)上。尽管针对绝缘介电固体和液体界面的“两步法”双电层模型(先电子转移后离子迁移)于2019年被提出,然而如何在介电固体表面实现双电层的高效动态调控仍缺乏有效方法,这成为制约该领域发展的重要科学问题。因此,在能量流方面,我们开发了较高电荷密度的摩擦离子电子学(Triboiontronics)纳米发电机。通过优化复合材料中介电基底的电负性和金属薄膜电荷收集层的覆盖率,调节固-液接触起电,实现了双电层电荷密度的有效调控(图2)。在信息流方面,通过调控摩擦诱导极化增强的不对称双电层的相互作用距离,拓展了离子迁移的可控范围,并模拟生物神经系统的并行处理与传递机制(不同价态离子可携带差异化信息),实现了高效的自驱动水下无线信息传输。此外,团队将液固接触带电效应与Leidenfrost效应相结合,首次揭示了二者的内在联系。以“Probing Leidenfrost effect via contact electrification”为题发表在一区Top期刊《Nano Energy》(Nano Energy, 134: 110570, 2025)上。

图2 接触起电引发的摩擦诱导极化示意图及其效果

此外,团队宋云云副教授在油水分离技术研究中提出基于微纳制造的预识别有机水凝胶表面,实现了超高通量的选择性油水分离,为复杂环境下的高效分离提供了新思路。以“Micro-nano manufacturing of a pre-identified organic hydrogel surface for selective oil/water separation with ultra-high flux”为题发表于工程技术领域TOP期刊《International Journal of Extreme Manufacturing》 (Int. J. Extreme Manuf., 7: 065506, 2025)上。工业废水的无序排放及溢油事故频发对水生生态系统和人类卫生环境构成了严重威胁。含油废水体系复杂多变,大多数传统分离膜材料难以实现对多种油水混合物的广谱高效分离,且在分离过程中易受污染导致分离通量急剧下降,制约了其实际应用。针对这一技术瓶颈,本研究创新性地采用微纳制造技术,成功制备了一种具有特殊溶剂响应性的有机水凝胶表面。该表面展现出非凡的智能特性:遇水刺激时,表现为超亲水-水下超疏油特性,允许水相快速通过而阻隔油相;遇油刺激时,则转换为超亲油-油下超疏水特性,允许油相通过而阻隔水相(图4)。基于这种独特的刺激响应行为,该表面实现了对油和水的“预识别”功能,能够预判断并选择性地允许目标溶剂(水或油)通过,从而精准捕获水中的油滴或油中的水滴,实现了按需分离。

图4 有机凝胶功能表面的制备工艺和油水分离原理

当前,张忠强教授团队与国内多家高校及科研机构的合作研究在微流控便携式核酸检测、摩擦离子电子学能量与信息流调控、高温液固相互作用机理以及智能油水分离技术等前沿领域均取得了系列突破性成果。充分展示了团队在交叉学科领域的原创性创新能力与国际影响力。这些研究不仅推动了基础科学问题的深入探索,也为基于微流控的临床诊断、能源转换与存储、热管理以及环境治理等重大应用提供了新思路和技术路径。